7月31日上午,高温热泵技术创新发展论坛在“2025中国热泵行业年会”期间成功召开。论坛由青岛海信日立空调系统有限公司合作支持,由东南大学张小松教授主持。

主持人:张小松

论坛期间,东南大学张小松首席教授分享报告《面向低碳园区的工业高温热泵研究与探索》。

青岛海信日立空调系统有限公司李永森客户支持经理分享报告《高温热泵一种串联耦合供热系统应用研究》。他表示,耦合供热系统对比直供,热泵直供方案适合于所需热水温度与环境温度相差不大场合(一般的,热水温度-环境温度<45℃~50℃)。对于相差较大场合,更适合采用热泵耦合。环境温度、热水温度变化对空气源热泵直供方案能力能效影响较大,但对热泵耦合方案能力能效影响相对较小,直供方案对制热工况更加敏感。对热泵供热方案,他提出进一步优化建议:1、热泵直供与热泵耦合解决方案各存利弊,可将二者综合设计,按需切换运行;2、对于24小时供热负荷波动较大、有峰谷电价场合,耦合系统加入中间蓄热可降低热泵装机容量和运行费用。

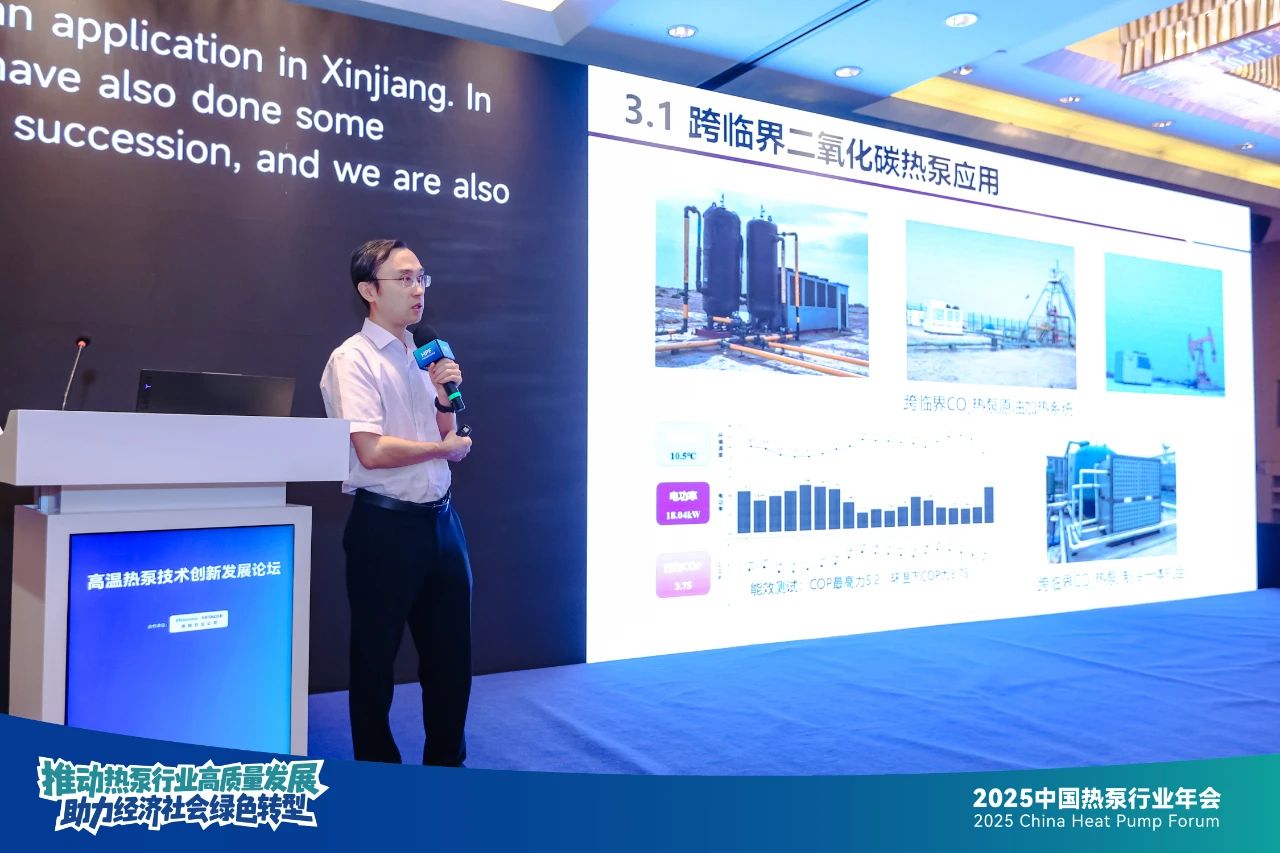

清华大学祝银海长聘副教授分享报告《中高温工业加热跨临界二氧化碳热泵研究》。报告分享了超临界压力二氧化碳对流换热规律、二氧化碳喷射器引射增压规律、跨临界二氧化碳热泵循环优化、基于深度学习的热泵代理模型等内容的研究工作。同时分享了跨临界二氧化碳热泵应用情况。并提出可再生电力+热泵助力工业加热领域脱碳、热力电池消纳可再生能源 支撑双碳目标的技术展望。

美的楼宇科技工农行业应用负责人王君分享报告《高温热泵技术方案及市场应用探讨》。报告分析了工业领域的用能结构、需求结构和节能潜力以及优先发展领域。并分享了美的在高温热泵工业领域化工行业、食品加工行业、纺织印染行业、医药行业、电子制造行业、造纸行业的应用实践。

北京理工大学姜玉雁教授分享报告《大型高温工业蒸汽热泵研发及产业化应用》。报告分析了大型高温工业蒸汽热泵的国内外发展现状,分享了MW级高温热泵研发成果。他表示,北京理工大学团队,联合青岛国能公司,开发了2.6MW (3.5t/h)的离心式高温工业热泵,可回收低温余热,生产绿色蒸汽,实现了高效连续运行,目前在回收50~70℃余热,生产140℃-0.36MPa蒸汽的工况下,实验测得COP≥3.2。工业供热领域需要MW级以上大型化高温热泵机组,同等输出温度下,生产蒸汽要比生产热水的COP更低,难度更高,关键技术包括:离心压缩机、无油驱动技术、大容量耐高压紧凑式换热器、新型工质研制和选配等;现有叶轮机械软件得到的设计结果与实验误差较大,气动效率受到影响,需要基于有机工质的湍流特性,进行修正和改进。

谷轮环境科技(苏州)有限公司客户经理程颜光分享报告《工业高温热泵压缩机解决方案及其应用》。报告介绍了谷轮高温热泵不同温度段相应的解决方案及其应用场景。分享了包括转轮除湿机再生侧—热风应用、废热回收,磷化线改造—热水应用、多效蒸发溶液浓缩—蒸汽应用、蒸汽应用(复叠热泵)等超高温热泵解决方案成功案例。以及谷轮全温度段热泵解决方案案例。

北京工业大学传热与能源利用北京市重点实验室主任吴玉庭分享报告《单螺杆热泵技术的研发进展》。分享内容包括单螺杆压缩机的原理及优势、单螺杆压缩机设计仿真、测试与核心部件高精度批量加工技术研发、可调容量单螺杆水源热泵压缩机及水源热泵的研发、复合滑阀耦合补气单螺杆热泵压缩机及其空气源热泵机组的研发、单螺杆蒸汽热泵压缩机研发及高温热泵机组优化。

都凌压缩机(嘉兴)有限公司应用技术经理刘欢分享报告《CO₂压缩机热泵技术》。他表示,都凌CO₂热泵热水机可产出90℃高品质热水,在-35℃至43℃环境下稳定运行,-35℃仍能正常制热水且制热量衰减小,20℃到-10℃制热量衰减仅30%;CO₂系统综合能效高,冷热运用案例丰富,涵盖火车、电动BUS的空调采暖,酒店、机场等场所的热水供应,工业用热蒸汽及漂烫、印染等领域。

上海旌屹新材料科技有限公司产品总监周水洪博士分享报告《高温热泵用润滑剂的积碳倾向性及粘度表现探讨》。合适的润滑剂粘度对压缩机等设备至关重要,需平衡润滑、能耗及回油等问题。热泵场景下,粘度受制冷剂稀释等影响,公司通过在线监测等方式研究实际粘度表现,并结合Stribeck曲线分析润滑剂摩擦学特征,对比了PAG、POE、PAO、AB等常见润滑剂在摩擦系数、热稳定性、抗氧化性能等方面的差异,还探讨了抗氧化剂、酸捕捉剂的作用及不同润滑剂的传热学、电性能等。

中国纺织工业联合会环资委副处长、节能低碳业务主管张中娟分享报告《热泵在纺织企业应用现状及展望》。她表示,双碳背景下,纺织行业的能耗问题备受关注,2023年中国19个典型用热工业部门200度以下的热泵供热潜力(亿GJ)分析中,纺织排在首位。报告还分析了纺织印染热泵应用需求、化纤行业热泵应用需求、棉纺和服装行业热泵应用需求。展望未来,纺织行业供热潜力分析7.593亿 GJ (年度), 十五五期间供热需求37.956亿 GJ。工业热泵可与绿电直供、储热相耦合,建立工业新型低碳供热系统.